Para

Langlauf

Para

Biathlon

Langlauftechnik Skating

Langjährige Erfahrungswerte und biomechanische Erkenntnisse auch aus dem olympischen Bereich sind Grundlage der folgenden Zieltechniken im Para Skilanglauf und Para Biathlon, die in der Anwendung angepasst an Körperbau, Kondition, Koordination und Situation als Orientierung für die Trainingspraxis dienen sollen. Weiter sollen sie als Leitbilder sowohl Grundlage für die Ausrichtung des Techniktrainings sein, als auch Motivation für die Athletinnen und Athleten im Streben nach der effizientesten und schnellsten Fortbewegung auf Ski und schnellen und sicheren Treffern am Schießstand.

Der Weg hin zur Perfektionierung dieser Techniken ist jahrelang - ein nie abzuschließender Prozess mit vielen Entwicklungsschritten. Phasen, in denen es evolutionäre Fortschritte durch Detailarbeit gibt, sind gefolgt von revolutionären Schritten, in denen durch neue Impulse, Blickwinkel, Körper- oder Materialveränderungen die Bewegungsvorstellung und -ausführung sich grundlegend anpassen muss. Um zielführende fertigkeitsangepasste und stabile innere Repräsentationen der Technikleitbilder als Grundlage für eine optimale Ausführung mit den Athletinnen und Athleten zu erarbeiten, gibt es in der Technikvermittlung verschiedene Werkzeuge. Wo paralympischer und olympischer Skilanglauf sich inhaltlich sehr nahe kommen, wurde sich an der bereits bestehenden Rahmentrainingskonzeption des DSV orientiert.

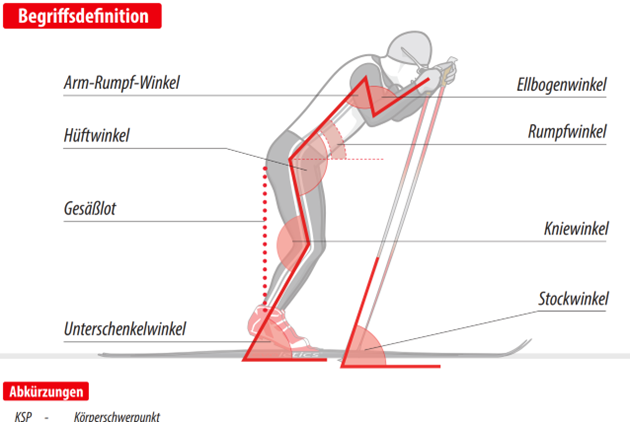

Zum einheitlichen Verständnis der wichtigsten Begriffe der folgenden Technikbeschreibungen (aus IAT, 2021):

Abhängig von Geschwindigkeit und Gelände sind die meistverwendeten Skating-Techniken in folgendem Schaubild zugeordnet. Durch individuelle und situative Faktoren und Einflüsse wie der Behinderung, dem Schnee, dem Ermüdungszustand und den allgemeinen konditionellen Fähigkeiten werden angepasste Zuordnungen situativ notwendig.

Technikwahl nach Gelände aus Wolf (2010)

Die Skating 2-1 Technik ist gekennzeichnet durch einen Schlittschuhschritt und einen an den Scherwinkel der Ski angepassten Doppelstockschub auf jeden zweiten Beinabstoß. Diese Technik kommt im Anstieg, in hängendem Gelände und in Kurven bei eher geringeren Geschwindigkeiten zum Einsatz und ist gut für Anfängerinnen und Anfänger geeignet. Arm- und Rumpfmuskulatur sind auch bei dieser Technik von großer Bedeutung, da ca. 50% der vortriebswirksamen Kräfte durch die Oberkörperarbeit entstehen und übertragen werden müssen. Die V-Stellung der Ski erfordert eine Veränderung der Stockwinkel. Die Hand auf der Gleitskiseite wird weiter vorne positioniert zur und durch die KSP-Verschiebung über den Ski. Der andere Stock unterstützt den Belastungswechsel vom Abdruckbein auf das Gleitbein und dessen Gleitphase. Die Stöcke werden zeitgleich gesetzt, sodass die Kraft auf die Stöcke und die Gewichtskraft im Fuß gleichzeitig wirken kann. Die Zykluslänge ist bei der 2-1 Technik durch die geringere Gleitphase kürzer als bei den anderen Skating Techniken. Eine höhere Frequenz kann dies teilweise ausgleichen.

Für Anfängerinnen und Anfänger weniger geeignet ist die Variante mit angesprungenem Schlittschuhschritt (Skating 2-1 gesprungen). Ein sehr explosiver Beinabstoß sorgt für einen raumgreifenden Schritt. Bei der Landung ist neben einem guten Stocktiming auf einen stabilen Rumpf und eine optimale KSP-Position zu achten. Diese Technik ist schnell, aber schnellkraftintensiv.

Merkmale

|

Ausgangsposition |

Stocksetzen, Armschub |

Beinabdruck |

Stabilisieren |

|

Mit nach vorne oben ausgerichtetem Oberkörper und lockeren Schultern endet das Aufrichten des Oberkörpers und Vorholen der Stöcke aus dem letzten Stockschub in der höchsten Position des KSP kurz vor dem Lot über dem neuen Gleitski. Der Abdruckski ist dabei gekantet. Die Ausgangsposition des Doppelstockschubes wird im Oberkörper durch die Querverschiebung des KSP angepasst, ohne Rotation über dem neuen Gleitski, der Oberarm-Rumpf-Winkel dieser Seite vergrößert sich angepasst dazu. Mit den Stockspitzen knapp über dem Boden wird ein aktives Aufsetzen in Höhe der Bindungen, nah am Ski, vorbereitet. Die Blickrichtung ist nach vorne zum Anstieg gerichtet. Die Knie sind leicht gebeugt über dem Vorfuß. |

Das aktive Stocksetzen findet auf beiden Seiten zeitgleich durch weitere Vorverlagerung des KSP statt, sodass die vortriebswirksamen Kräfte in Armen und Beinen gleichzeitig wirken können, sobald das KSP-Lot über dem Ski im Moment des Bodenkontaktes ist. Dieser findet durch Bewegung im Fußgelenk leicht außenverkantet statt. Kopf, Knie und Fußspitze sind in einer Linie, die Beinachse ist dabei stabil. Der Beinabdruck wird zeitnah nach Planstellen und Gleiten auf der Innenkante des Skis nahe dem KSP-Lot durch Beinstreckung beendet und wird ergänzt durch den gleichzeitigen Vollzug des stetigen Stockschubes und Rückverlagerung des KSP quer in Richtung des anderen Skis, der sich für einen kurzen Raumweg des KSP wie auch das Gesäßlot fersennah befindet. |

Mit Ende des Beinabstoßes ist die Gewichtsverlagerung abgeschlossen. In der hinteren Endposition der Arme befindet sich beim Stocklösen der KSP über dem anderen Ski. Kopf, Knie und Fußspitze sind hier in einer stabilen Positionierung in einer Linie, der Kniewinkel ist klein. Auch dieser Ski wird leicht außenverkantet aufgesetzt, kommt dann in Planstellung vor dem Abdruck auf der Innenkante, der Vorfußdruck ist spürbar. Rumpf- und Kniewinkelstellungen sorgen für Vorspannung für den zweiten Beinabdruck. Dieser wird zeitnah nahe dem KSP-Lot durch sukzessive Beinstreckung begonnen. Die Zeit auf der Innenkante sollte dabei minimal sein. |

Beim aktiven Vorholen der Arme, während des Beinabdrucks, bewegt sich der KSP nach vorne oben. Der andere Ski befindet sich erneut fersennah. Arme und Beine bereiten die Ausgangsposition vor. Die Bauchmuskulatur bleibt fest. |

Ausbildungsschwerpunkte

|

Ausgangsposition |

Stocksetzen, Armschub |

Beinabdruck |

Stabilisieren |

|

|

|

|

|

|

|

|

Übungsbeispiele

- Imitationsübungen z. B. Abdruck-kurz-lang-Stehen-Übung

- Synchron laufen

- Laufen mit akustischen Hilfen, eigenem Vorsagen

- Treppenläufe

- Laufen in frischem Schnee

Diese Technik ist durch eine Kombination des Schlittschuhschritts mit einem Doppelstockschub auf jedem zweiten Schritt und einem aktiven Armschwung nach vorne gekennzeichnet. Sie zählt neben Skating 1-1 zu den schnellsten Techniken und wird in leicht fallendem und flachem Gelände genutzt.

Der Doppelstockschub und Beinabstoß enden mit dem Aufsetzen des Gleitskis. Die aktiv geschwungenen Arme werden vortriebswirksam abgebremst, dabei ist der Rumpf stabil. Die Position wird für die Dauer der Gleitphase gehalten und der neue Beinabstoß vorbereitet. Befindet sich der Oberarm auf Höhe des Rumpfes, wird der Beinabstoß und Belastungswechsel rasch vollzogen. Die Gleitphase ist verkürzt, wenn sich die Arme hinter dem Körper befinden, werden sie nach der Maximalposition mit Armstreckung rasch nach vorne geschwungen und begleiten den ersten Bein-/Belastungswechsel beim Passieren der Hüfte. Der Rhythmus ist bei dieser Technik besonders wichtig.

Merkmale

|

Ausgangsposition |

Stocksetzen, Armschub |

Beinabdruck, aktiver Armschwung |

Stabilisieren |

|

Mit nach vorne oben ausgerichtetem Oberkörper und lockeren Schultern endet das Aufrichten des Oberkörpers und Vorholen der Stöcke aus dem letzten Stockschub in der höchsten Position des KSP im Lot über dem neuen Gleitski. Die Bewegungsenergie aus dem Armschwung wird durch abruptes Abbremsen der Armmasse mit Händen auf Augenhöhe vortriebswirksam genutzt. Der Rumpf und die Schultern sind stabil, Kopf, Knie und Fuß sind in einer Linie und der Blick geht nach vorne. Das Gleiten wird ausgenutzt und der Ski ist plan. Mit den Stockspitzen knapp über dem Boden wird ein aktives Aufsetzen in Höhe der Bindungen, nah am Ski, durch den folgenden Doppelstockschub auf dem Gleitbein vorbereitet. Die Blickrichtung ist nach vorne gerichtet. Die Knie sind leicht gebeugt über dem Vorfuß. |

Durch weitere Vorlage des Oberkörpers und einer Vorverlagerung des KSP wird der folgende Doppelstockschub auf dem Gleitbein initiiert. Beim aktiven Bodenkontakt der Stöcke bleiben Ellbogen- und Schultergelenk stabil. In dieser Phase wird die Bauchmuskulatur bestmöglich angespannt und Teile der Oberkörpermasse aktiv auf die Stöcke gebracht, um die Gewichtskraft der eingesetzten Körperteile aktiv zu nutzen. Der Unterschenkel des Schwungbeines wird nach vorne geschoben. Der Beinabdruck und die unmittelbare Gewichtsverlagerung werden durch leichte Absenkung des KSP durch Verringerung der Hüft-, Knie- und Sprunggelenkswinkel vorbereitet. |

Der Beinabdruck und die Gewichtsverlagerung auf den neuen Ski finden rasch und vor Abschluss des Armschubes statt. Nach dem Stocklösen wird nach kurzem Gleiten im aktiven Vorziehen der Arme (Armschwung), wenn die Hände den Rumpf passieren, der zweite Beinabdruck rasch vollzogen. Der Oberkörper beginnt sich wieder aufzurichten, der Kniewinkel wird größer. Das Gesäßlot ist dabei niemals hinter der Ferse. Der Ski sollte sich dabei nur so kurz wie möglich auf der Innenkante befinden und während des Gleitens plan sein. Der erste Kontakt kann leicht auf der Außenkante stattfinden. |

Ein weites Auspendeln des Skis nach dem Beinabdruck nach außen wird vermieden durch einen stetig kleinen Sprunggelenkswinkel. Die Ski nehmen zügig die fersennahe Position ein, während sich der Oberkörper, der KSP, die Arme und Stöcke in die Ausgangsposition bewegen. |

Ausbildungsschwerpunkte

|

Ausgangsposition |

Stocksetzen, Armschub |

Beinabdruck, Armschwung |

Stabilisieren |

|

|

|

|

|

|

|

|

Übungsbeispiele

- Schneeballwerfen durch abbremsen der Arme

- Ohne Stöcke laufen

- Imitation mit leichten Gewichten

- Technikvariabilität - ständiger Wechsel mit Doppelstockschub oder Skating 1:1, z. B. 2:1 m.a.A. /1:1/1:1/2:1 m.a.A. auf die andere Seite

Sicheres Einbeingleiten beim Schlittschuhschritt und eine sichere Doppelstocktechnik sind Kernelemente der Skating 1-1 Technik. Diese Technik ermöglicht hohe Geschwindigkeiten und kann in der Ebene und im Anstieg gelaufen werden. Jeder Beinabstoß wird mit einem Doppelstockschub begleitet. Ziel ist es, ein möglichst identisches Bewegungsmuster auf beiden Seiten zu erzielen. Die Oberkörperbewegung ist in ihrem Umfang gegenüber dem Doppelstockschub reduziert. Je größer die Schubkraft der Arme und die Geschwindigkeit ist, desto geringer kann der Scherwinkel der Ski sein. Die Schubwirkung kommt so direkt in die gewünschte Richtung. Gleitphase, Schub- und Schrittfrequenz müssen an die Bedingungen angepasst werden.

Merkmale

|

|

Stocksetzen, Armschub |

Beinabdruck |

Stabilisieren |

|

Mit nach vorne oben ausgerichtetem Oberkörper und lockeren Schultern endet das Aufrichten des Oberkörpers und Vorholen der Stöcke aus dem letzten Doppelstockschub in der höchsten Position des KSP im Lot über dem neuen Gleitski. Der Rumpf und die Schultern sind stabil und Kopf, Knie und Fuß sind in einer Linie. Der Blick geht nach vorne. Das Gleiten wird ausgenutzt und der Ski ist plan. Der andere Ski ist fersennah knapp über dem Boden im geschwindigkeitsabhängigen Ausstellwinkel. Mit den Stockspitzen knapp über dem Boden wird ein aktives Aufsetzen in Höhe der Bindungen, nah am Ski, durch den folgenden Doppelstockschub auf dem Gleitbein vorbereitet. Die Blickrichtung ist nach vorne gerichtet und die Knie sind leicht gebeugt über dem Vorfuß. |

Durch weitere Vorlage des Oberkörpers und einer Vorverlagerung des KSP wird der folgende Doppelstockschub auf dem Gleitbein initiiert. Beim aktiven Bodenkontakt der Stöcke bleiben Ellbogen- und Schultergelenk stabil. In dieser Phase wird die Rumpfmuskulatur bestmöglich angespannt und Teile der Oberkörpermasse aktiv auf die Stöcke gebracht und der KSP leicht abgesenkt, um die Gewichtskraft der eingesetzten Körperteile aktiv mit den Stöcken zu nutzen. Der Unterschenkel des Schwungbeines wird leicht nach vorne geschoben. Durch Beugen des Oberkörpers erfolgt ein gleichzeitiger und zeitlich-räumlich abgestimmter dynamischer, stetig vortriebswirksamer Impuls aus Arm– und Schultermuskulatur. Der Ellenbogenwinkel soll dabei möglichst lange konstant bleiben, bis der Oberarm parallel zum Rumpf verläuft. |

Der Beinabdruck, der durch die leichte Absenkung des KSP durch Verringerung der Hüft-, Knie- und Sprunggelenkswinkel vorbereitet wurde (Vorspannung der Beinstreckmuskulatur), wird nun nach dem Stocklösen vollzogen und nah am KSP-Lot abgeschlossen. Die Gewichtsverlagerung auf den anderen Ski verläuft rasch, sodass vermieden wird, dass sich das Gewicht auf beiden Ski befindet. Hüft- und Kniewinkel beginnen sich zu öffnen. Der Blick ist nach vorne gerichtet. |

Ein weites Auspendeln des Skis nach außen wird vermieden, er wird fersennah in Zielwinkelrichtung ausgerichtet, knapp über dem Boden geführt, mit der Skispitze oben. Die stabile Gleitposition vermittelt ein leichtes Gefühl und Ballen und Ferse werden in einem Verhältnis von 60:40 belastet. Arme, Oberkörper und Stöcke sind auf dem Weg in die Ausgangsposition, in der die Stöcke mit den kleinsten Fingern in ihrem Pendeln gebremst werden. Die Arme werden zuvor nah am Körper geführt. |

Ausbildungsschwerpunkte

|

|

Stocksetzen, Armschub |

Beinabdruck |

Stabilisieren |

|

|

|

|

|

|

|

|

Übungsbeispiele

- Mehrere Doppelstockschübe auf einem Bein

- Geländewechsel

- Imitationsübungen

- Laufen auf eisigem Untergrund / mit schnellen Rollen

- Balanceübungen wie Slackline

- So lange wie möglich auf einem Bein gleiten

Der Schlittschuhschritt kommt prinzipiell für die Klassifikationen LW5/7, LW9 und ansonsten in fallendem oder schnellem Gelände zum Einsatz. Ohne vortriebswirksamen Armschub wird der Beinabdruck genutzt. Nach Beugen in Sprung-, Knie- und Hüftgelenk und leichtes einwärts Beugen zum Aufkanten des Skis erfolgt ein explosiver Beinabstoß durch Beinstreckung, der Abstoß erfolgt dabei über den ganzen Fuß. Die Skispitze pendelt danach nicht zu weit nach außen und das Körpergewicht wird mit geringstmöglicher Verzögerung auf das neue Gleitbein verlagert. Die Arme (falls vorhanden) schwingen diagonal mit. Während der Gleitphase wird das leicht gebeugte Knie des Anfangs zunehmend gestreckt und die Hüfte nach vorne geschoben. Der Vorfußdruck nimmt zu, bevor der Abstoß aus diesem Bein stattfindet.

Es ist wichtig den Schlittschuhschritt regelmäßig isoliert zu trainieren, da er in allen Skating-Techniken zur Anwendung kommt.

Merkmale

|

Ausgangsposition |

Beinabstoß |

Stabilisieren |

|

Mit nach vorne oben ausgerichtetem Oberkörper und lockeren Schultern endet das Aufrichten des Oberkörpers und Vorschwingen des Armes gegenüber des Gleitskis nach aus dem letzten Schritt mit der Position des KSP im Lot über dem neuen Gleitski. Der Rumpf und die Schultern sind stabil. Kopf, Knie und Fuß sind in einer Linie, der Blick geht nach vorne und das Gleiten wird ausgenutzt. Der eine Ski ist plan, der andere Ski ist fersennah knapp über dem Boden im geschwindigkeitsabhängigen Ausstellwinkel. Die Knie sind leicht gebeugt über dem Vorfuß. |

Durch Absenken des Oberkörpers wird eine Vorspannung in der Beinstreckmuskulatur aufgebaut. Zeitgleich zum raschen Beinabstoß, der auf dem planen Ski beginnt und nach kurzer Zeit auf der Innenkante in der Nähe des KSP-Lots beendet ist, schwingen die Arme dynamisch gegengleich in Richtung Maximalstellungen hinter der Hüfte und in Richtung Armstreckung vor dem Körper mit den Händen auf Schulterhöhe und unterstützen die rasche Verlagerung des KSP auf das Lot über dem neuen Gleitski. |

Nach Abschluss der Gewichtsverlagerung, bei der vermieden wird, dass sich das Gewicht auf beiden Ski befindet, sind der vordere Arm fast in seiner Ausgangsposition, wo er abrupt abgebremst wird. Der Ski ist plan, nach kurzem Außenkantenkontakt. Das Gleiten in einer stabilen Position mit der Nase, dem Knie und der Fußspitze in einer Linie, wird ausgenutzt. Der Blick ist nach vorne gerichtet. |

Ausbildungsmerkmale

|

|

Beinabdruck |

Stabilisieren |

|

|

|

|

|

|

Übungsbeispiele

- Imitationssprünge am Berg oder Gleitbrett

- Richtungswechsel z. B. Slalomparcours

- Eislaufen, Inlineskaten

- Reaktivsprünge, Seilspringen

- Skitty World

Die DSV Experten Tipps auf Youtube enthalten zusätzliche hilfreiche Videos und Erklärungen zu allen Techniken.